Pada abad ke-15, di sebuah desa kecil di Jerman, hidup satu keluarga dengan delapan belas anak. Walaupun keluarga mereka tampak tak berdaya, dua bersaudara di antara anak-anak itu membagi mimpi mereka. Keduanya ingin meneruskan studi untuk mengembangkan bakat mereka di bidang seni.

Mereka lalu mencari solusi sendiri. Mereka membuang undi untuk menentukan siapa yang pergi belajar seni lebih dulu. Sedangkan yang kalah akan bekerja di tambang terdekat dan membiayai studi saudaranya. Bila saudara yang kuliah itu sudah selesai studi, ia akan membiayai studi saudara yang bekerja di tambang.

Maka, salah satu dari kedua bersaudara itu pergi kuliah, sementara yang lainnya bekerja di tambang. Setelah empat tahun, seniman muda itu kembali ke desa dan keluarganya. “Sekarang giliranmu untuk mengejar impianmu. Saya akan membiayaimu,” kata Albrecht kepada saudaranya.

Saudaranya duduk sambil meneteskan air mata. Ia menggeleng-gelengkan kepala seraya berulang berkata, “Tidak… tidak… tidak!” Ia lalu bangkit dan mengulurkan kedua tangannya ke hadapan Albrecht. “Tidak, saudaraku. Terlalu terlambat bagiku untuk studi. Lihatlah apa yang terjadi dengan kedua tanganku selama empat tahun di tambang. Aku menderita radang sendi berat, sehingga tak bisa memegang gelas anggur untuk membalas ucapan selamatmu. Tentu akan sulit membuat garis-garis pada kanvas dengan menggunakan pena atau kuas,” tuturnya lembut.

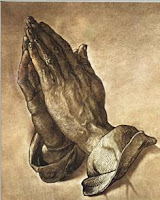

Untuk memberi penghormatan atas kasih dan pengorbanan saudaranya, Albrecht Durer (1471-1528) melukis kedua tangan saudaranya dengan telapak tangan menyatu dan jari-jari bengkok mengarah ke atas. Ia menamai lukisan ini Hands, tetapi seluruh dunia yang menanggapi hasil karya sangat luar biasa itu menyebutnya: the Praying Hands.

(Dari: Buku Rangkaian Kisah Bermakna – 100 Cerita Bijak jilid ke-4, karya Brian Cavanaugh, T.O.R. Penerbit Obor, 2002)

Tidak ada komentar:

Posting Komentar